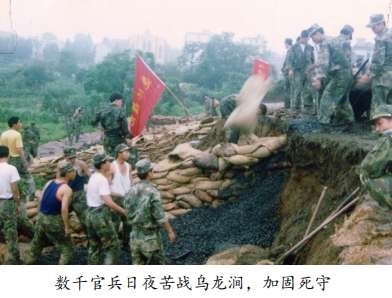

1996年,洪水逼平通济大桥

千名官兵在乌龙涧抗洪

○ 吕 洋

编者按

河流,是历史的见证者,也是文明的书写者。它为早期农业文明提供了生存基础,也孕育了人类最初的定居点。之于余杭,苕溪不仅滋养了肥沃的土地,更是一条交通、贸易与文化传播的纽带,见证了余杭从古至今的繁荣与变迁。

纵观历史,人类与河流打交道并非一帆风顺,从最初的敬畏自然,到后来的改造利用,人类对河流的认识和利用方式不断演变。苕溪,赋予余杭人“逆流而上”的勇气,面对自然灾害时,有“人定胜天”的信念;它也教会余杭人“顺流而下”的智慧,不断探索人与自然和谐共生的新路径。

“余杭治苕溪史略记”专栏,带读者回顾苕溪治水历程中那些劈波斩浪、开渠筑堤的瞬间,探寻余杭人民如何在与自然的博弈中汲取智慧,并将这份智慧薪火相传,书写与水共生共荣的壮美篇章。

01

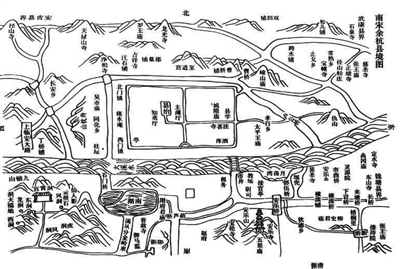

挽狂澜于既倒 两千年来“堤防如城郭”

在余杭东苕溪右岸,坐落着一处历史两千年的水利设施建筑——西险大塘。西险大塘全长52.9公里,作为直接保护杭州市主城区及杭嘉湖东部平原的重要屏障,历来是余杭水利工程建设的重中之重。据嘉庆《余杭县志》记载,苕溪“汇万山之水于一溪,下关杭嘉湖三郡田庐性命”。余杭区域的南苕溪更是抵御洪水的锁钥处,稍有不慎便会使下游杭嘉湖平原千万百姓的生命财产受到威胁。

“西险大塘”最早名为“南岸大塘”。据记载,东汉熹平年间(172年至178年),余杭县令陈浑“于东苕溪南岸筑塘,设陡门、塘堤、堰坝数十处,俾蓄泄以时,旱涝无患。”那么,西险大塘这个名称又是如何来的呢?据1948年所编的《浙江省水利建设汇刊》记载,“昔人以钱江海塘为东险大塘,以东苕溪右堤为西险大塘,相沿极久”,因为它位于杭州市西部,尤为险要,故称“西险大塘”。

可以说,自东汉以来,余杭治苕溪的历史便与西险大塘的建设密不可分。据《南湖水利记》记载:“……故堤防之设,比他为重。使是邑也无堤防,则野不可耕,邑不可居,横流大肆,为旁郡害。故余杭之人,视水如寇盗,堤防如城郭。旁郡视余杭为捍蔽,如精兵所聚,控阨之地也。”这段话以略显夸张的笔调,将防范洪水的重要性比作防范强盗,将堤坝建设比作筑城墙,还特别强调了余杭在防洪战场上的战略地位,充分体现出余杭对水利设施建设的高度重视及其对于区域安全的关键作用。

余杭人“视水如寇盗”,是有因可循的。余杭降水量年际变化甚大,丰枯悬殊,每年的5月至9月是降水最集中的时期,占全年总降水量的80%至90%,再加上地势低洼、骨干水库调蓄能力有限,极容易在汛期遭遇洪水,使余杭在苕溪汛期极易受到洪水侵袭。历史上多次洪水灾害的记载,背后都隐藏着触目惊心的损失:南北朝元嘉十三年(436年)余杭大水,县令刘道锡亲自率民抵御水灾;宋嘉定十六年(1223年),余杭遭水灾,秋天潮水冲毁民房;宋成淳十年(1274年)天目山洪暴发,余杭淹死者无数;明洪武九年、十年(1376-1377年),钱塘、仁和、余杭县大水成灾,平原农田尽数被淹;明景太七年(1456年)五月,余杭大雨,瓶窑堤塘倒塌;万历三十六年(1608年)六月大水,余杭南湖决堤,洪水直泄十余里,一夜水深丈余,房屋被淹,淹死百姓无数……

面对洪水肆虐的威胁,历代余杭的治水贤令们,以“南湖三贤”——陈浑、归珧、杨时为代表,展现出非凡的治水智慧与为民着想的精神。他们修筑了西险大塘等重要堤坝,并开凿和维护南湖、北湖等蓄水设施,力图将洪水风险减至最低。即使由于时代的局限性,这些措施仍难以彻底根除洪水灾害,但这些努力也在一定程度上化险为夷,保障了民众的安宁。

因此,西险大塘的建设,对于苕溪水患而言,起到“挽狂澜于既倒,扶大厦之将倾”的作用,让余杭两千年“堤防如城郭”。自从陈浑筑西险大塘以后,千余年来,余杭对西险大塘的修筑与巩固,堪称余杭治水史的缩影。例如,宋淳熙六年(1179年),钱塘县沿东苕溪分段筑塘,并增设陡门,形成了著名的“十塘五闸”格局;明永乐至万历年间(1403-1620年),苕溪水多次冲毁塘闸,淹没民田,夏元吉、赵岳、周经等官吏先后被派遣来浙督修,确保堤坝的防洪功能正常,减少洪水带来的损失;清雍正五年(1727年),又修压沙塘58丈……历朝历代,余杭人民与水患抗争的脚步从未停歇,不断加固完善西险大塘。

如今,在西险大塘达标加固工程的工地上,机器轰鸣不断、车辆穿梭往来,今年“五一”期间,项目总体进度已达到83%。工程建成后,西险大塘的防洪标准将从100年一遇提高至200年一遇,全面提升杭州及杭嘉湖东部平原防洪减灾能力。除了高效推进西险大塘达标加固工程建设,余杭还着重完善城市公园、环湖绿道等配套,加强河湖、湿地等生态保护和沿线环境风貌系统治理,深入推进水利工程与诗路文化展示带、水旅研学线路等有机结合,全力以赴建成一条生态大道、文化大道、景观大道、共富大道。

西险大塘不仅是守护余杭人民生命财产安全的坚固屏障,更是连接历史与未来的文化纽带。它见证了余杭人民与自然和谐共生的智慧,也承载着对美好生活的向往。

未来,西险大塘将继续发挥其防洪减灾的重要作用,同时也将成为展示余杭水利文化、生态文明建设成果的重要窗口,为余杭的经济社会发展提供坚实的水利支撑。

02

从填夯沙土到“硅基”长堤 科技之盾长保苕溪安澜

新中国成立后,苕溪水患依旧频繁地侵扰着余杭百姓。据南湖史志记载,从1949年到2005年,仅较大水灾便出现13次,其中,1996、1999年的两次“6.30”洪水令人记忆犹新。在一次次抗洪纪实中,余杭人以不屈的意志、顽强的精神上演了一段段可歌可泣的抗洪英雄故事。

1996年6月30日,百年难遇的滔天洪水如猛兽般咆哮而至,浊浪翻滚,西险大塘危在旦夕。危急时刻,余杭各部门迅速响应,紧急动员数千名抗洪人员护塘。为了保卫西险大塘及杭州城区的安全,余杭做出了异常艰难的决策:南湖蓄洪分洪。在确保群众安全撤离后,千亩良田瞬间被淹,房屋轰然倒塌,无数心血顷刻间被洪水吞没,这是余杭人民为践行“弃小家保大家”精神付出的沉重而巨大的代价。最惊心动魄的生死搏斗发生在乌龙涧,西险大塘在此出现了大面积塌方。来自各行各业的群众捐物资、献车辆,不计个人得失,“拼死也要保住大塘”成为所有人的共同信念。在大堤濒临溃决的最危急时刻,千余名子弟兵火速赶到,以血肉之躯筑起抗洪的长城,经过三天三夜的艰苦鏖战,投入了土石逾十万袋,最终筑起了六十米长的新大塘,最终驯服了“乌龙”。

三年后,1999年6月30日,洪水再次汹涌而来,青山水库水位达32.86米,下泄流量为每秒300立方米,余杭水位10.18米。部队官兵在独塘紧急开展防洪工作,齐腰深的洪水中打桩垒包,连续作战,加固堤坝,排除管涌。更扣人心弦的是西险大塘横港段的溃口险情。凌晨三点,一个深不见底的巨大空洞赫然出现,直接威胁着下游17个村庄!姚村的村民在干部的带领下,献出自家所有能堵住洪水的用具,齐心协力共同。面对水下深不见底的洞口,16名余杭男儿深潜入水,一遍遍用麻袋堵塞溃口,他们上来时脸色发紫、浑身颤抖,但没有一人退缩。这场堵漏的殊死搏斗持续了三天三夜,最终在抽水、深挖后找到了隐藏在水底的巨大“病灶”。找准问题所在,军民再次发起总攻,将沙石层层填夯,直至将近一万只麻袋用尽,这场与洪魔的鏖战才最终落下帷幕。

这些惊心动魄的抗洪史诗,是余杭人民与水搏斗的缩影,也深刻警示着水利设施建设的重要性。从1949年余杭解放伊始,县人民政府便将水利设施建设置于重中之重,据《余杭水利志》记载,从1949年5月县人民政府建立到1955年,余杭持续对西险大塘进行大规模的修筑和加固工程,特别是应对洪水后的抢修,投入了巨大的人力物力,显著提升了堤塘的防洪能力。1963年余杭遭到台风暴雨袭击,瓶窑水位达8.62米,好在西险大塘暂时无恙,为预防洪水,省水利部门制定标准,全县发动两万多人上塘加堤,从1964年春开始,在九个险工地段开展干砌石护坡工程,到1966年基本完成。

1977年,根据省水利部门意见,余杭对西险大塘进行标准塘建设,以1963年的洪水位高两米进行修筑,1979年春基本达到标准。1983年6月23日至7月10日,连续降雨导致洪水猛涨,余杭突击抢修西险大塘,完成了大塘水毁修复及部分加固工程。1984年6月13、14日暴雨,为确保西险大塘的稳固和度汛安全,省水利厅要求在内坡筑石渣平台以保堤身稳定,并对渗漏地段进行套井回填处理,在堤内筑成黄土防渗墙。除了大塘主体的维修,沿线的陡门、涵洞在各时期亦均有改建、维修和加固工作展开。

据统计,从1949年到2005年,境内水利建设累计投资14.42亿元,投入劳力2.12亿工日,完成土石方2.27亿立方米,不仅体现了余杭人民治理水患的决心和力度,也反映了在当时的经济发展水平下投入大规模人力进行水利建设的时代特征。这些投入为余杭的防洪抗旱能力奠定了坚实的基础,也为后续的经济社会发展提供了重要的保障。

平安是发展的基石,余杭深知,只有筑牢平安底线,才能在发展中拥有“挑大梁”的底气。近年来,余杭在治水理念与技术上不断迭代升级,科技赋能已成为治水的关键。例如,余杭利用水下桥梁检测机器人对苕溪沿线的桥梁进行“把脉问诊”,为每根桥梁桩基建立了专属的“健康档案”,极大提升了工程监测与维护的效率和精准度;针对部分水域被侵占和淤堵的问题,余杭还采用无人机倾斜摄影及高精度实景三维建模技术,对192万平方米的河道进行全景扫描和精准识别。余杭正逐步构筑起水环境的智慧监测与精细管理体系,为水利基础设施的长期健康运行和水生态环境的持续改善奠定了坚实基础。

在对水文信息智慧监测的基础上,数字化加持也让防汛工作更加“智慧高效”,实现了从被动应对向主动防御的转变。例如,在汛期,除了日常人工巡查,数字化手段也可参与辅助管理,工作人员不仅可以通过屏幕实时监测水库大坝等关键区域状况,还能远程精准控制闸门,及时遏制高涨的水势。此外,在防汛巡查时,低空巡查无人机则能实时回传汛情信息至有关部门,大大缩短了工作人员大面积隐患排查的时间,显著提升了应对效率。除了实体的大坝,还有一道无形的数字化“硅基长堤”,默默守护着我们。

从肩挑手扛的血肉长城,到科技赋能的智慧之盾,余杭治理苕溪之路,既是中华民族不息治水史的生动缩影,也是新时代科技赋能水利工程的精彩实践。余杭人民追求与水和睦共生的初心从未改变,守护安全的西险大塘也随着达标加固工程的推进而愈加坚实。余杭将继续砥砺前行,以科技为笔,以智慧为墨,擘画更加安全、美丽、可持续的未来水利图景,让苕溪之滨永远安澜。