当商周的青铜器遇见希腊的陶罐,当唐宋的诗词碰撞文艺复兴的壁画,人类最精彩的思维火花诞生在不同文明的交汇处。

文明不是博物馆里的标本,而是流动的基因库。本期“读书”为大家推荐9本关于文明交流互鉴的书籍,就像9把钥匙,打开来自古代世界的智慧宝库,供理论研究者和兴趣爱好者阅读。

记者 濮玉慧/整理

《中华文明史简明读本》

作 者:中国历史研究院

出版社:中国社会科学出版社

本书是《(新编)中国通史》纂修工程重要阶段性成果,依据《(新编)中国通史》重大历史理论问题研究报告对中华文明的阐述,按照文明成长历程,以思想文化、精神文明为主线,突出“文明地标”,凸显时代特色、世界意义,宣示中国特色文明定义,揭示中华文明生成发展的内在动力,明确中华文明的核心精神基因、现代元素和突出成就,展现中华文明和其他文明交流互动的历史真相,昭示人类文明新形态的独特品格和世界意义。

《差异即对话》

作 者:金惠敏

出版社:中国社会科学出版社

本书主推“差异即对话”命题。一方面,意在反对某些后现代和后殖民理论家固执于绝对的不可言说、绝对的他者,以文化差异和特色拒绝异质文化的进入,拒绝文明互鉴、文明对话;另一方面,也是为了解构价值观上的西方霸权主义,将西方价值地方化、语境化、文化化,其最终目标则是形成“价值星丛”“文化星丛”。这意味着,差异既以事物自身为根基,但同时又不属于事物自身。差异位居事物之间,标识事物之间的关系,是诸事物之“间在”。

《丝绸之路古文明印记》

作 者:安文华、侯宗辉

出版社:中国社会科学出版社

自张骞“凿空”以后,绵延万里的丝绸之路创造性地构建了东西方交流互动的网络体系。而附着于丝绸之路上不胜枚举的古文明遗址遗迹,则生动展现了五千余年的璀璨文明。

本书对镶嵌在丝绸之路上的古文明遗址遗迹进行了多角度描述,不仅使读者领略到丝绸之路在东西方文化交流、文明互鉴中的桥梁纽带作用,还有助于人们深刻理解东西方古文明的孕育发展、传播交流、相互影响。

《以文明交流互鉴推动

澜湄国家命运共同体建设》

作 者:卢光盛

出版社:中国社会科学出版社

中国倡导的文明交流互鉴基础是中华文明中的和合文化,超越了西方的“文明冲突论”等,既是中国作为世界性大国的道义担当,也是中华民族传统文化在新的历史条件下对人类和平与发展做出积极贡献的客观需要。以文明交流互鉴推动澜湄国家命运共同体建设,不仅具有深厚的历史背景,更具有坚实的现实基础。澜湄国家命运共同体建设是周边命运共同体的先行实践,文明交流互鉴则是澜湄国家命运共同体建设的人文基础与重要环节。

《中华之道:中华文明

突出特性的哲学阐释》

作 者:中国社会科学院哲学研究所

出版社:中国社会科学出版社

本书对中华文明“五个突出特性”的历史内涵和哲学基础进行了系统考察,进而揭示了中华文明的发展规律即中华之道。生生变化的宇宙论以及在变化中把握常道的历史主动性,是中华文明连续性的思想基础。中华民族旺盛的创造力和自我变革精神,是中华文明创新性的根源。大一统的政治格局及其背后的制度精神即公天下的理念,是中华文明统一性的内在原理。一多相即、同异相合、自他互利,是中华文明包容性的哲学根基。保合太和的本体论、和实生物的生成论、和而不同的实践原则、天下太平的理想宗旨,是中华文明和平性的原理结构。

《多元视野下的传播:

中国与世界》

作 者:中国社会科学院“登峰计划”跨文化传播重点学科

课题组

出版社:中国社会科学出版社

本书以跨学科研究为路径和方法,在当代社会“数字化生存”转向“平台化生存”的背景下,聚焦中国的国际传播、跨文化沟通以及全球传播和文明交流发生的新变动与新趋向,从传播学、国际政治经济学与社会学等多元视角,探寻跨文化传播、国际传播和文明传播研究的新范式与新理论。本书直面百年大变局下的新挑战,重思传播之于中国和世界的历史、关系和意义,展望数字化时代跨文化传播与全球传播在促进全球文化交往与文明交流中承担的角色与使命。

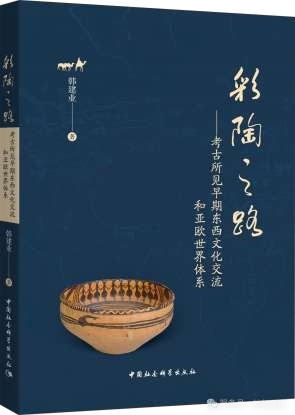

《彩陶之路》

作 者:韩建业

出版社:中国社会科学出版社

本书提出全新世以来亚欧大陆存在东方、西方和北方三大文化圈,三大文化圈为东西方文明的形成和东西方文化交流奠定了基础。作者提出“彩陶之路”的概念,认为以彩陶为代表的早期东西方文化的交流促进了东西方文明的形成和发展。该书还从亚欧世界体系和比较文明的角度,提出亚欧大陆的彩陶时代大致对应前文明社会。

《文明与物质:从材料学

视角探索中西文明差异》

作 者:毛卫民

出版社:中国社会科学出版社

本书以历史学和考古学的观察为依据,以材料学的常理及材料冶金史的研究为基础,将材料工程科学和社会科学两方面的研究成果相结合,简述了对中西方文明形成初期及后续过程中材料技术发展过程的观察,并尝试以材料学视角探索和挖掘影响中西方文明发展的某些客观因素。

《伊斯兰文明的中国之路:以天文学为中心的研究》

作 者:陈占山

出版社:中国社会科学出版社

伊斯兰天文学拥有自己的历史轨迹和特点,唐宋以后输入中国。元明时期及清初,中国政府设置专门机构,任命伊斯兰天文学家从事天象观测、历法编制等工作。其依据的主要文献《天文书》和《回回历法》等已加入某些中国元素,是阿拉伯相关典籍的汉文编译本。伊斯兰天文学典籍的流播和伊斯兰天文学家的相关工作,在华产生过较为广泛的历史影响。