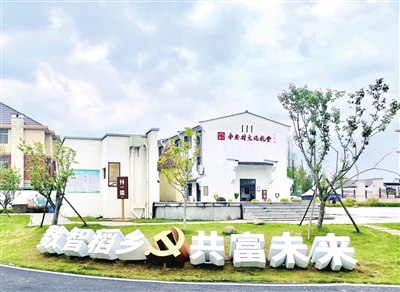

风吹稻浪,白鹭翩飞,在“禹上稻乡”,连片的金色稻田与白墙黛瓦的村庄相映成趣,宛如一幅生机盎然的乡村画卷。然而,几年前,这片美景背后却暗藏着发展的隐忧——永安村因水稻产业初具规模而声名鹊起,周边七村却因资源分散、人才匮乏,陷入发展不均衡的困境。

如何让“一处美”变“一片美”,“一地富”成“共同富”?“禹上稻乡”以“抱团”发展模式给出了答案。2018年以来,余杭积极探索实践“千万工程”迭代升级,以永安村为核心启动区,联合苕溪以北七个村探索“八村抱团”发展模式,推动村庄从“单打独斗”转向“集团作战”,走出一条从“一地致富”向“片区共富”的蝶变之路。

(记者 吕洋) 变革的第一步,是打破村界,重构机制。

余杭推动八家强村公司各入股12.5%,成立了片区强村公司——杭州禹上稻乡经营管理有限公司,由永安村党委书记担任董事长,引入职业经理人负责市场化运营,各村书记参与监管,形成“利益共享、责任共担”的治理架构。

在此基础上,余杭创新人才引育模式,首创“农村职业经理人—乡村造梦师—造梦师助理”的梯次培育体系,让人才在八村间流通共享,持续为乡村运营定向输送“人才活水”。

在利益分配上,明确“按投入情况分红”。例如:稻香综合体项目中,永安村以土地入股占51%,其余七村以资金和人才入股各占7%,实现资源高效整合与运营效率提升。

片区强村公司成立以来,累计实现营收1100万元,利润95万元。

机制理顺了,资源也跟着“活”起来。八村联合设立“乡村CEO造梦基金”,每年投入2000万元精准培育差异化项目:下陡门村的“艺术陡门”、竹园村的“娘娘山忘忧谷”、义桥村的研学项目等特色点位如雨后春笋般涌现,吸引80余名青年返乡创业,带动村民增收300余万元。

永安村的“网红流量”也成功辐射周边,通过构建统一的“禹上稻乡”品牌体系,溪塔村的玉米、竹园村的鲜笋等土特产也搭乘数字快车,通过“禹上稻乡”品牌统一营销,其直播账号在今年“618”单日创收突破14万元。

更深远的变化,发生在农田与科技的交汇处。余杭打造“稻梦空间”数字平台,将八村水稻的种植、管理、认养、销售全环节“一屏全揽、一键统管”,推动传统农业从“零散式”走向“集约化”。

该模式助力八村集体经济总和增收超800万元,并入选浙江省数字化改革帮农促富赛道典型案例。而“禹上稻乡”短视频账号依托18万粉丝基础,构建起从线上引流到线下体验的完整闭环,有效推动农业与二三产业融合发展,显著提升产品附加值。

数据见证着这场变革的实效:试点以来,八村集体经济经营性收入总和提升至3103万元,农民人均收入增至6.2万元。

“八村抱团”不仅打通了资源与市场的通道,更重塑了乡村发展的内在逻辑。今年,在八村抱团实行“禹上稻乡”共富计划的基础上,又增加了中南村这个新成员。从“八村”到“九村”的扩容,标志着抱团发展模式的生命力与可持续性,也为更多村庄融入共富体系提供了现实路径。

延伸阅读

“抱团”发展模式是可复制、可推广的共富经验。在余杭,不只是“禹上稻乡”,“数智农谷”“竹意乡博”等乡村片区组团发展,也为区域经济发展贡献了共富力量。

例如径山镇积极打造“3×N”乡村共富顶层设计,将15个村社以地域相邻、产业相近、差异化经营的原则划分成3个乡村新社区,实现“抱团”发展。

这些共富实践,勾勒出余杭以片区组团发展推进乡村振兴的清晰路径,形成了一批可学可鉴的“共富样本”。

从“各美其美”到“美美与共”,余杭用一场机制创新与实干落地的改革证明:乡村振兴不是单个村庄的振兴,而是系统性的、多村联动的整体发展。

在这条共富新路上,余杭的村庄正携手书写新的乡村故事——那里有稻香,有梦想,也有被点亮的发展之光。