在余杭西部群山环抱的鸬鸟镇,坐落着一所承载百年文脉的乡村学校——鸬鸟小学。学校始建于1920年,由浮里私立学校发展而来,历经多次迁址,于2021年春季以崭新姿态亮相。占地面积达3.4万余平方米的校园里,陶艺教室、木工教室、微格教室、创客教室等20余个专用教室与层峦叠翠的自然景观相映成趣。

学校秉持“让每个孩子享有纯真的童年”的办学理念,确立了“健康、友爱、勤奋、坚毅”的育人目标与“四有”教师发展目标,以“梨享”文化为引领,推动学生主动学习、全面且富有个性地发展。同时,协同五育养“力”,积极打造特色课程群,已形成绿色“童耕”、蓝色“鳌鱼灯”、红色“铸魂”等特色课程,逐步凸显“红色思政、非遗鳌鱼灯、梨享劳动”的办学特色。

近年来,学校先后荣获浙江省数字家长学校、余杭区五育并举劳动星级学校等20余项荣誉。这座在梨花芬芳中成长的乡村学府,正如山间清泉,润泽着每个孩子的成长之路。

本版组稿/林筱雨 朱筱 陈书恒

创新教研机制 激活山区教育新动能

作为一所仅有23名在编教师的山区小学,学校以“四有”好教师标准为引领,构建起“青蓝结对+项目研修+专家引领”的三维教师成长体系,在教育领域绽放出独特光芒。

学校将教研创新置于重要位置,推行“名课迁移式磨课”模式。此模式以名师课例为蓝本,开展“三有课堂”(学生有数、教师有底、策略有效)实践研究。各教研组深入剖析课例的教材与学情,清晰阐述“名课”与“仿课”的设计意图。首次试教后,依据实际情况多次修改。每次听课,成员聚焦一个关键点进行点评,确保每位教师深度参与、积极思考,大幅提升了教研活动质量。

为保障教师持续发展,学校以制度建设为基石。每两年精心修订制度集,并通过教代会广泛征求意见,完善考核与评价制度,让制度科学合理、切实可行。尤其针对40周岁以下教师,量身定制发展计划:新教师借助亮相课打磨基本功,骨干教师通过展示课发挥引领示范作用,各学科教师参与基本功大赛,以赛促教。这一系列举措形成了“人人有目标、层层有梯队”的良性发展生态,让每位教师都能在适合自己的赛道上不断成长。

学校还依据教师发展需求,制定《教师培养项目实施方案》,围绕研修项目积极开展活动。这一学年,邀请国家督学、浙江省督学尚可院长、市区名校长来校问诊把脉,特级教师洪春幸、叶根娟、邵锋星引领课堂改革,区内外教育学院的学科研训师纷纷送讲座送教下乡。2024学年,学校累计举办15场专家讲座、10余节名师示范课,助力教师精准把握课程理念、教学重难点,扎实推进课堂教学与研究。

如今,学校中高级职称教师占比达78.3%,名优教师比例达26.1%。这支精干队伍正凭借创新教研机制,为山区教育注入源源不断的活力。

依托地域资源 构建特色校本课程体系

依托鸬鸟镇“红色热土、非遗之乡、生态宝地”的资源禀赋,学校构建起“7+3”校本课程体系,为文化传承与核心素养培育筑牢根基。

“7”指人文、健康、艺术、科学、国际理解、实践体验、自护自爱七大课程群。这些课程多在社团课、周六家门口少年宫课程及劳动课、道法课等中开设。上学期新增“自然木集”艺术、“含羞草”自护自爱、“太极拳”健康课程;本学期新增“融合教育”课程,给予特殊孩子更多关爱。

“3”为“红蓝绿”三色校本课程,劳动教育在“绿色童耕”课程中体现得淋漓尽致。该课程聚焦劳动教育,采用项目式学习。学校利用童耕园实践基地,打造田园和美课堂,学生在此掌握耕种技能,体验劳作之趣。每学期开展劳动实践周,依季节举办丰收节,学生将丰收果实做成佳肴,感受劳动幸福。

学校积极探索劳动教育新路径,从“劳”育、“食”育、“新”育三个层面入手。按班级划分劳动责任地,让学生在童耕园学会劳动,收获坚韧、勤劳等品质;分层次、分年级开展劳动技能大比拼,增强学生动手能力;开设二十四节气“食”育课程,让学生体验劳动乐趣。同时,学校联动镇党建、蜜梨园、妇联等资源,开展“清廉育苗迎亚运”植树、蜜梨套袋管理、采茶研学等活动,让学生体验从生产到加工的完整劳动链条,探索多学科融合的劳动教育新方式。

“红色铸魂”课程依托红色地域资源,开展项目化研学,组织学生走进革命遗址等红色基地,通过入队仪式、红色故事讲述等活动,增强学生爱国情怀与责任意识,还将其融入日常教学,借助主题班会深化学生对党史国史的理解。“蓝色非遗”课程注重传承与创新,新建场馆,邀请非遗传承人驻校教学,扩大非遗项目范围,让非遗课程更具活力。学校以特色课程体系,为学生的全面发展搭建了广阔平台。

践行多元育人 让非遗在校园绽放新生

学校坚信“每个孩子都是独特的星星”,积极为学生创设展示平台。近年来,学生先后登上浙江省好家风现场会、“从浙里来”演讲比赛、艺术节讲故事比赛等各级舞台,在跆拳道、科技、足球等赛事中屡获佳绩。学校还专设“特长展区”,展出郭皓天的手工兵器、郑欣悦的手工制作、盛家墨的个人画作等作品,既激励学生发展兴趣,也赢得社会广泛赞誉。

为深化育人成效,学校创新“梨享少年”评价体系,将习惯养成、学业表现、体艺活动、社会实践等纳入积分管理,每学期评选综合与单项优秀学生。通过“示范走廊”宣传典型事迹,并组织“梨享少年”家庭赴杭州博物馆、良渚博物院等地研学,形成家校共育合力。此外,学校结合传统节日、科技节、体育节等开展义卖、植树、读书日等活动,让学生在体验中丰盈精神世界。

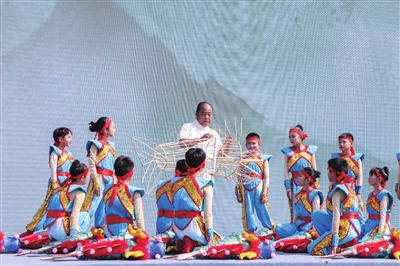

作为非遗传承的典范,学校的“鳌鱼灯”项目历经十年深耕,从18人的舞蹈队发展为全校普及的特色课程。2014年,学校聘请区文化馆专家指导,创编《小小鳌鱼灯》舞蹈,以“潜底”“跃龙门”等动作展现灵动向上的精神。2018年,学校大胆改革,将舞蹈升级为分年段的艺体操,融入扇子舞、童谣等元素,赋予非遗现代活力。2025年3月,学校对该套艺体操进行第四次改编,进一步简化动作,使其更易推广。

这一创新不仅让非遗走进课间操,更登上央视《你好生活》、学习强国、人民微视频等平台,成为学校文化名片。

栉风沐雨守初心,笃行不怠启新程。展望未来,鸬鸟小学将继续以“适应新常态,营造好生态,打造升级版”为指引,秉持“小块头也有大作为”信念,努力建设“小而精特美优”的现代乡村新优质景区学校,续写“余杭美好教育”新篇,推动山区教育高质量发展。