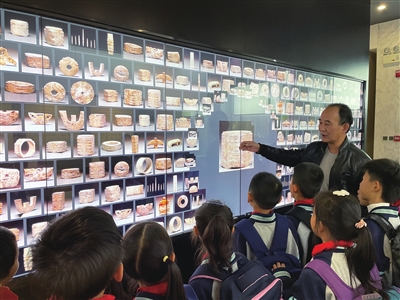

良渚文化、窑山印记……薪火相传中,瓶窑三小形成了“传承担当、创新成长”的人文精神。学校地处“良渚文化大走廊”和“古今千年发展轴”的交汇地、核心地,周边博物馆和展馆资源众多,如良渚古城遗址、国家版本馆、玉雕馆、纸伞馆、陶艺馆、风筝馆等,校内建立“文润中国·语言文字博物馆”“文润中国·舰船科普馆”及众多非遗展示馆(厅),博物馆伴学的天然资源比较丰富。2024年,学校被评为全国第四批舰船科普特色学校和杭州市博物馆学习研究联盟成员单位。

瓶窑三小围绕“寻文化之光,让每个孩子闪闪发光”的办学理念,以“管理规范、质量优秀、特色鲜明”为办学目标,逐步形成“以文化建设为依托,课程渗透为根本,德育活动为载体,家校融合为抓手”的推进格局,成为一所传统文化气息浓厚的特色学校。

本版组稿/李丹萍

01

整体构建

建立开放的伴学载体

充分利用博物馆的开放性和拓展性特征,打造多样化的伴学载体,为学生提供丰富的学习资源和平台。结合学校育人理念和培养目标,对已有的博物馆式校园场馆进行优化升级,引入更多具有地域特色的展品和活动。通过设计空间维度,打造“核心展馆+流动展区+虚拟展厅”的三层架构;通过时间维度,设计“课前导览+课中探究+课后延伸”的学习闭环;内容维度上形成“学科知识+地域文化+全球视野”的课程矩阵。构建起立体、积极开放的伴学载体,打破时间和空间的限制,让学生随时随地都能进行学习和探索。

02

多元推进

深耕灵活的伴学方式

在博物馆伴学的实践中,积极探索多元化的博物馆伴学方式,将传统文化与现代教育技术相结合,通过“场景伴学、具身伴学、AI赋能伴学、内外联动伴学”打造沉浸式、互动性强的学习体验,以满足不同学生的需求。让学生在真实的环境中体验和学习,持续优化伴学方式,打造“校中馆、馆中校”的教育新样态。校中馆,让博物馆成为校园文化核心;馆中校,让社会场馆成为第二课堂。让孩子在博物馆里上小学,让博物馆真正成为“没有围墙的学校”。

03

育人保障

构建多方协同参与机制

以机制建设带动协同育人的伴学样态,形成学校、家庭、社会三位一体的家校社馆主体协同、共建、互生的伴学共同体。博物馆伴学不仅是学校教育资源的补充,更是家校社协同育人的重要载体。通过系统性机制建设,形成“学校主导、家庭参与、社会支持、场馆联动”的伴学生态,实现教育资源的整合与优化,打造开放、共享、可持续的伴学模式,形成更广泛的教育网络。同时,加强与其他学校的交流与合作,形成跨校际的伴学联盟,共同推动博物馆伴学的发展。博物馆伴学将从单向的“参观学习”升级为多元主体共治、资源全域联动的“教育生态”,真正实现“家校社馆”协同育人的教育现代化目标。

瓶窑三小不断把握基础教育改革的前沿趋势,致力于把先进的办学理念转化为卓越的办学实践。“博物馆伴学”教育品牌的提炼,是瓶窑三小美好教育的新实践,从馆校合作、社区联动、跨区域联动搭建三级博物馆伴学体系,让孩子能在博物馆里沉浸式学习,是一种育人理念和育人方法的新探索。以研究型、合作性学习的方式走进博物馆,将进一步拓宽学生的视野和内在动能,将学校倡导的美好教育变成看得见的风景、摸得着的景点。